最近ずっと仏教の YouTube を見ているのですが、その中で鎌倉円覚寺の管長さんが佐々木閑先生と対談しているものを見ました。(この管長さんは、座禅時の警策を取りやめたのだそうです。改革者ですね)

対談の中で「自死」が話題にのぼり、老師が「実は私の大学時代、とても自死が多い学校で…」と話をなさっていました。「そういえば、私の学校も自殺する人が多いといわれていたな」と思っていたら、同じ学校でした(しかも在籍年も重なってる…)ちょっとした縁を感じて、土曜日の朝、円覚寺に行ってきました。

対談の中で「自死」が話題にのぼり、老師が「実は私の大学時代、とても自死が多い学校で…」と話をなさっていました。「そういえば、私の学校も自殺する人が多いといわれていたな」と思っていたら、同じ学校でした(しかも在籍年も重なってる…)ちょっとした縁を感じて、土曜日の朝、円覚寺に行ってきました。

円覚寺はJR北鎌倉の駅からすぐのところにあり、話によるとそもそも北鎌倉の駅は円覚寺の境内に作られたのだそうです。

中に入ると縁も鎌倉時代の禅寺という佇まいで質実剛健、そして今も雲水さん達が修行をされているのだろうなという雰囲気がありました。

このお寺は夏目漱石も参禅していたという話です。漱石が通っていた建物や何か手紙が残されているそうですが、それは見ませんでした。

季節柄と言うかコロナなので、観光客も少なく、静かに散策することができました。ちょうど梅も綺麗に咲いていましたし。

梅の枝にかけられた洗濯物。

なんだか微笑ましい。

ここは、昭和初年に新陰流の柳生道場から剣道場だった建物を寄贈された「居士林」というところです。今でも座禅の修業の場だそう。(中には入れませんが庭を見ることができました)

鎌倉は家からも近いので、またふらっと出かけたいと思います。できれば写経や座禅体験してみたいと思いますが、コロナで一部中止しているようですね。

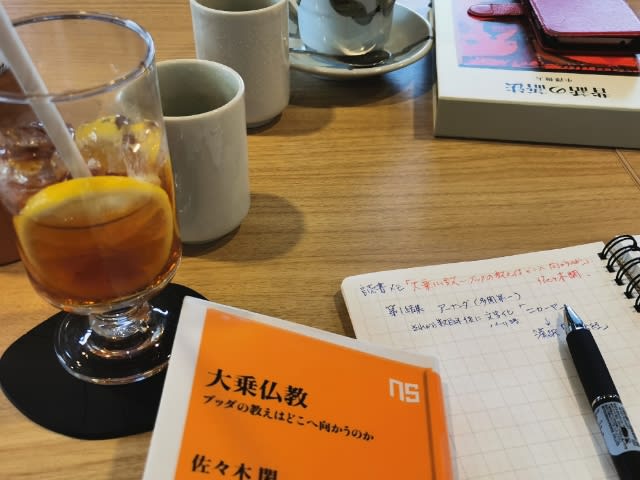

北鎌倉駅前にある喫茶店、その名も「門」!