JR の 首都圏のかなりの範囲を 最低運賃 150円だけを払って ぐるっと回れる いわゆる大回りの旅をやってきました!

大回りとは?

下の地図の範囲のa 駅から b 駅まで行く場合、どんなルートで行っても、最低料金で行けるという特例です。

もちろん 改札を出てはいけませんし、同じ駅を2回通ってはいけないなどのルールがあります。また切符は当日限り有効です(日付をまたいでも終電までは乗れます)

この 大回りの旅を思いつく きっかけとなったのが、YouTubeの鉄道ファンの人の動画。乗り鉄とか言われるファンの人たちは 「この列車は何系」とかよく話していて、ちんぷんかんぷんですが(笑) それっぽい写真を撮ってみました。

次は 相模線に乗って 終点 橋本まで行きます。

10時半 橋本 到着。

八王子駅で八高線に乗り換えます。

美味しそうです!

スタートは JR 根岸線 石川町駅です。

Suica や PASMO でも乗れるようですが 旅情を高めるため 150円の切符を買いました。

石川町からですとお隣の駅、関内や桜木町まで行ける切符です。

7:51購入

旅のスタートです。

まず 根岸線の終点 大船へ向かいます。

8時3分 石川町駅発。

日曜日の朝 下り線はガラガラです。

大船 到着8時28分。

朝ごはんを食べていなかったので 大船駅構内のベックスコーヒーで食べます。

朝ご飯 2人で1090円です。

大船からは 東海道線下り、9時発熱海行きに乗ります。

東海道線はそれなりに人がいましたが 何とか 席を確保して 茅ヶ崎へ向かいます。

この 大回りの旅を思いつく きっかけとなったのが、YouTubeの鉄道ファンの人の動画。乗り鉄とか言われるファンの人たちは 「この列車は何系」とかよく話していて、ちんぷんかんぷんですが(笑) それっぽい写真を撮ってみました。

東海道線で乗った車両は「モハ E 230」、

モはモーター付き ということで、ハは普通客車ということのようです。

Eは JR東日本 (イーストのE)

後の数字は 型番や 製造番号のようです。

茅ヶ崎 到着9時15分。

次は 相模線に乗って 終点 橋本まで行きます。

相模線は単線でした。

初めて 乗りました。

相模線はそれほど 本数がないので 茅ヶ崎で少し待ちます。

ホームに財布が落ちていたので 改札の係員の人まで届けたりもしました。

9時27分 茅ヶ崎発橋本行き。

10時半 橋本 到着。

相模線は単線 なので、途中 何度も上下線の待ち合わせをしました。

ずっと空いていましたが、 橋本が近づくにつれ 人がどんどん 乗ってきて この混雑になりました。

橋本からは横浜線に乗って 八王子へ向かいます。

10時40分

八王子駅で八高線に乗り換えます。

八高線は八王子と高崎を結んでいる線ですが 途中 川越線も並走しているようです。

自分でボタンを押して ドアを開けるタイプの車両です。

高麗川で八高線は北へ向かいますが、 この車両は川越線に入って川越へ。

12時24分 川越 到着。

乗ってきた車両はモハでした。

ちょっとお腹が空いてきたので 川越駅をぐるりと 見学。

川越の これ何でしたっけ?

火の見櫓?時計台?

ラーメン屋と蕎麦屋もあったのですが もうちょっと我慢して 大宮でご飯を食べようと思います。

川越駅の乗車位置を知らせる サインは 川越名産のさつまいもの 絵柄が!

川越からりんかい線直通新木場行きに乗って大宮へ向かいます。

この車両も ガラガラ。

大宮駅には20分くらいで到着。

大宮駅はとても大きな乗換駅で新幹線も通ってますから 駅ナカのお店が充実しています。

いろんなお店があったんですが 人もその分 多くて大賑わい。

今日は和食のお店に入りました。

美味しそうです!

贅沢しました!

かなり満足したので大宮から一気に 東京上野ラインで横浜に帰ります。

かなり満足したので大宮から一気に 東京上野ラインで横浜に帰ります。

13時53分発 熱海行き。

14時52分 横浜に到着しました。

14時52分 横浜に到着しました。

運良く1両目のボックスシートに座れました。

横浜から関内まで移動して改札を出ました。出発から7時間以上経ってました。自動改札機ではピンポンと鳴って通ることができなかったので、係の人に「大回りしてきました」と言って出ました。

夫は本を読み進めることができたみたいで喜んでました。

私は車窓の景色を見たりいろんな車両に乗ったりが楽しかったです。

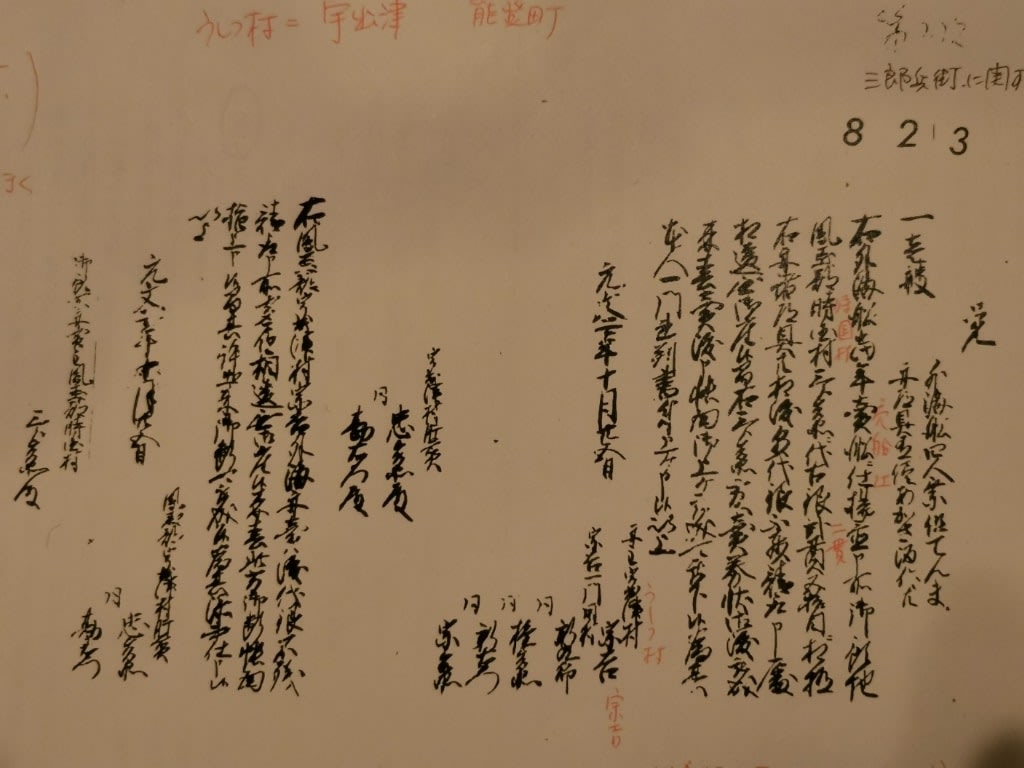

これは前の日にちょっとプランを立てたものです。

この通りには行かなかったけど。

なかなか楽しい遊びでした。 また次は別のルートで回ってみたいと思います。

房総一周とかもやってみたい。