全く触れたことのない分野の話で、チンプンカンプンながらも面白いなと思いつつ受講していたのですが、だんだん回を重ねるごとに民俗学よりになってきて、あれれ?

gooブログ終了にともない引っ越してきました

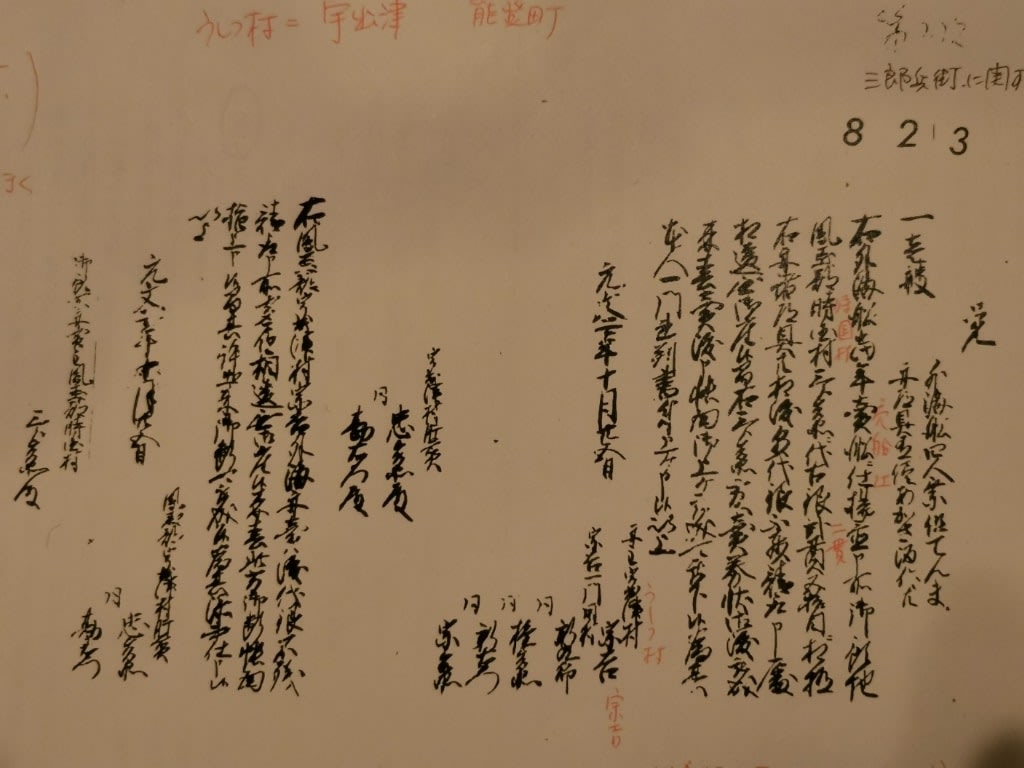

さらに下の古文書は三郎兵衛さんがその4人乗りの船を今の山形県酒田沖にある 飛島 という島に冬の間 係留 しておくために 通行手形を求める 願い書 です。

NHKは今年は源氏物語関連の番組多くて、別の番組「カルチャーラジオ 文学の世界」でも13回シリーズで、林望さんの講演の番組もあって面白かったのですが、林望先生の話し方は、内容盛りだくさんで早口でちょっと聞き取りに難しいところ有り。録音の問題かもですが、ラジオなので、聞き取りにくいのは大変です。去年の古典講読が万葉集だったのですが、その担当の先生も早口で聴きとりが大変でした。

高座に使ったテーブルでお菓子で慰労会(反省会)

気がつけばわたしも現役引退まで10年を切ってしまう年になりました。

老後の資金について考えないではいられません。

1年ほど前から受講している神奈川大学の公開講座 新しいシリーズが始まったので 行ってきました 今回は2ヶ月で6回の講座を受講します。

次回(涅槃経)も予約しました。

この企画展の一環で、講座が開かれました。参加は無料だけど抽選ということで、往復はがきで申し込んでおきました。(多分そんなに申し込む人いないだろうと思いつつ)

緊急事態宣言下なので、250席くらいあるホールに50人だけ。

コロナ禍で何が変わったかといえば、海外旅行ですね。

先日、借りてた本を返しに行って、その場で借りてきました。(いつもは読みたい本を予約してから借りる)

勉強するの楽しそう。

NHK の E テレでやっている100分で名著という番組がなかなか面白いですよね。今マルクスの資本論やっています。

昨日聞いてきた鼎談。

2019年は「表現の自由」を考える一年でした。

あいちトリエンナーレ2019の企画展「表現の不自由展・その後」の中止と再開、補助金の不交付、それに続く「日本芸術文化振興会」 による「公益性」の観点から映画『宮本から君へ』の助成金の取り消し、そしてKAWASAKIしんゆり映画祭2019で出演者が訴訟を起こしていることを理由にした映画『主戦場』の上映中止騒動…今現在も「表現の自由」をめぐり行政や社会あり方が問われるような事態が起こり続けています。今回はあいちトリエンナーレで芸樹監督を務められたジャーナリスト津田大介さんと、コラムニスト小田嶋隆さん、また隣町珈琲でもシリーズで「デモクラシーの岩床」探る対談を重ねる、政治学者岡田憲治先生3人をお呼びして、ジャーナリスト、コラムニスト、政治学の立場から広く2019年を振り返りながら、今年問われた日本社会における「表現の自由」また「民主主義」について、そして今後の社会のあり方について考えます。ぜひお越しください。

【詳細】

隣町珈琲スペシャルトークイベントVol.3

「表現の自由とデモクラシー〜2019年を振り返る〜」■出演者 :

津田大介(ジャーナリスト・ポリタス編集長)

小田嶋隆(コラムニスト)

岡田憲治(専修大学法学部教授・政治学者)★出演者プロフィール★

●津田大介(つだだいすけ)

ジャーナリスト/メディア・アクティビスト。ポリタス編集長。

1973年生まれ。東京都出身。早稲田大学社会科学部卒。早稲田大学文学学術院教授。

テレ朝チャンネル2「津田大介 日本にプラス+」キャスター。J-WAVE「JAM THE WORLD」ニュース・スーパーバイザー。一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)代表理事。世界経済フォーラム(ダボス会議)「ヤング・グローバル・リーダーズ2013」選出。メディアとジャーナリズム、著作権、コンテンツビジネス、表現の自由などを専門分野として執筆活動を行う。近年は地域課題の解決や社会起業、テクノロジーが社会をどのように変えるかをテーマに取材を続ける。主な著書に『情報戦争を生き抜く』(朝日新書)、『ウェブで政治を動かす!』(朝日新書)、『動員の革命』(中公新書ラクレ)、『情報の呼吸法』(朝日出版社)、『Twitter社会論』(洋泉社新書)ほか。2011年9月より週刊有料メールマガジン「メディアの現場」を配信中。あいちトリエンナーレ2019芸術監督(2017~2020)を務める。●小田嶋隆(おだじまたかし)

1956年、東京都生まれ。早稲田大学卒業後、食品メーカーに入社。1年ほどで退社後、小学校事務員見習い、ラジオ局ADなどを経てテクニカルライターとなり、現在はひきこもり系コラムニストとして活躍中。著書に『小田嶋隆のコラム道』(ミシマ社)、『地雷を踏む勇気』『もっと地雷を踏む勇気』(共に技術評論社)、『その「正義」があぶない。』『場末の文体論』『超・反知性主義入門』(共に日経BP社)、『友だちリクエストの返事が来ない午後』(太田出版)、『ポエムに万歳! 』(新潮文庫)、『「踊り場」日本論』(岡田憲治との共著、晶文社)『ザ、コラム』(晶文社)『上を向いてアルコール』(ミシマ社)がある。隣町珈琲では平川克美との対談「ふたりでお茶を」を月一回開催中。●岡田憲治(おかだけんじ)

専修大学法学部教授・政治学者 1962年東京生まれ。 早稲田大学大学院博士課程修了。政治学博士。専門はデモクラシー思想の研究。最近刊は『デモクラシーは、仁義である』(角川書店)、その他『ええ、政治ですがそれが何か?』(明石書店)、『静かに「政治」の話を続けよう』(亜紀書房)、『働く大人の教養課程』(実務教育出版)、『言葉がたりないとサルになる』(亜紀書房)等。 最新刊『なぜリベラルは敗け続けるのか』(集英社インターナショナル)絶賛発売中! 過去に隣町珈琲、ラジオデイズにて講座「直球政治学講義」「政治学基本の『キ』」、平川克美との対談「路地裏政治学」など開催、配信中。

縁あって何度か話を聞いたり本を読んだりしている、政治学者の岡田憲治さんの企画した対談です。

品川区中延の隣町珈琲という小さな喫茶店がはちきれそうになって、トークイベント、懇親会がありました。

はじめて「議員さん」に会って話をしました。

緒方さんには勝手に「戦ってるヒト」のイメージを持っていたのですが、実際にお会いしてみると、まったくそんな雰囲気はなく、柔らかく、自然で、落ち着いていて明るく聡明。

そんな方でした。

いっぺんにファンになっちゃいました。

「ファン」とかって書くと、遠い存在の感じもしちゃいますが、そこも正確にはちがって、まったく垣根を感じさせず、初めて会ったのに前からの知り合いのような、年齢もわたしよりうんと年下ですが、まるでクラスメートのような、そんな印象の方でした。

熊本市に住んでいないワタシですが、彼女のことは応援したいと思います。

疑り深い私がこんなにべた褒めするのは珍しいことですね。

以上、今日はとりあえず第一印象を記しておきます。

おいおい、熊本の皆さんにも彼女に注目してもらえるように記事書いていきます。

ま、おいおいですけどね。

今年出かけたコンサートや舞台、展覧会のチケットたち。

チケットの無いものも入れたらまだまだあるはず。

今年の前半に出かけて行った、釈徹宗さんの「初心者のための宗教学講座」で印象的だった話に「巻き込まれキャンペーン」がある。

「どんなお誘いも断らずにどんどん巻き込まれていくことを、キャンペーンのように意識的にこころがける。それによってどんどん自分の世界がひろがり動き出す」という話だった(釈先生の実体験)

私もまさにちょうどそういう事をここがけてやっているところだったので、それから後ろ盾を得たような気持ちで、更にどんどん巻き込まれて行った。自分から渦に飛び込んだりしたところもあった。そもそもこの宗教学講座に出たのもその一環だった。

今年は恩師のヨーロッパ研修旅行にもでかけたし、陳昇の来日公演関係でもどっぷりつかって渦まきのただなか感も味わったし。また、友人知人の関係するイベントやお誘いも時間があう限りは出かけるようにしてみた。

そういう日々をすごして、おかげさまで今年は沢山知り合いが増えたし、新しいこともいろいろ知ることができた。

が、ここにきてちょっと苦しくなっている。

インプットしすぎて、あっぷあっぷ状態。

情報が多すぎるのだろう。

というわけで、これからはその情報を反芻する期間にしたい。

しばらく新しい情報はシャットアウトして、せっかくいただいたご縁を大事に心にしみわたらせるような、そんなことをしていきたい。

別名「お断りキャンペーン」(これも釈先生の命名)

かれこれ25年間、毎年お正月にお寺に行って、不動明王の前で般若心経をよんでいるんですけど・・・もちろん、意味も分からずにただ、お坊さんについて読んでるだけですけども。

この中に出てくる「舎利子」ってことば、2回くらい出てくるんですが、人の名前なんだそうですね!!

知らなかった。

しかも実在の人物。

舎利子(しゃりし)=舎利弗(しゃりほつ)=シャーリプトラっていう、お釈迦様のお弟子さんだそうですね。

知らなかった。

このシャーリプトラという人に観音様が話しかけている様子なのだって。

皆さん、ご存知でした?

そう考えると、お経も身近な感じがしますね。

会話文なんだ~。

「初心者のための宗教学講座」第4回。

会場:隣町珈琲(品川区)

講師:釈徹宗

2月に引続き第4回目にも参加してきました。

今回のテーマはユダヤ教を例にとり、宗教的タブーについて。

わたしは良く知りませんでしたが、ユダヤ教というのは「タブー」の多い宗教のようです。安息日を徹底することや、食べるのもへの規制なども厳しいようです。

めんどくさいなぁ。。。と思いますが、それをするにはやはり意味があるのでしょうね。

知らない話ばかりだったので、どれもこれもとても興味深く話を聞きましたが、いちばん心に残ったのは終盤のこの話。

「できるのにしない」ことが人間を進歩させる。

ユダヤの人々に優秀な人が多いのは、「できることをしないでいた」という要素も大きいのでは?

と言う話。

とくに科学の分野で顕著だけれど、人間はできることはすべてやろうとする。

原子力が使えるようになると、原爆を作り、原子力発電所をつくる。

遺伝子組み換えができるようになると、それにより品種改良をすすめ、クローンを作ろうとする。

人間の遺伝子を操作するのももう目前。

人間クローンをつくるのも時間の問題…

でもそれがはたして人間の進歩に寄与するのか?

それで人間は良いのか?

ユダヤの人々が、食べられる物を敢えて食べず、厳しい戒律を課してきたことにより、人類として一段高みへ上がっているかもしれない、そんなことを考えました。

前に読んだ「サピエンス全史」(あ、これも作者はイスラエルの歴史学者だった・・・)にも同じような観点があって考えさせられましたが、人間の未来にその視点も必要なのではと思いました。

勉強するって楽しいですね。

「初心者のための宗教学講座」第3回。

会場:隣町珈琲(品川区)

講師:釈徹宗

講師の 釈徹宗 と言う方、良く知らなかったのですが、この間、NHKの「100分de名著」と言う番組「親鸞 歎異抄を読む」の再放送をちょっとだけ見て、話がとても分かりやすい人だなぁ。と印象に残っていたのです。宗教には興味がないわけじゃないけれども、「難しそう」と避けてきた分野なので、この方の話なら、わかるかもしれないと思いました。

たまたまネットでこの講座のことを知り、軽い気持ちで出かけてきました。第3回とありましたが、前の2回を聞いていなくても、受け付けてくださるようだったので。平日の夜7時、職場から30分くらいで行けるのでちょうどいい距離です。

出かけてみて、驚きました。

初心者のって書いてあったけど、とっても難しかったのです。

大学の講義っぽかった。

まさに「宗教学」の講義でした(受けたことないけど)

でも内容は面白かったし、用語などは難しかったですが、内容の方はちゃんとついていけてると実感しながら聞くことができたのでよかったです。テレビで感じた「このヒトの話はわかりやすい」というのはそのままでした。

第3回のテーマは「宗教の共存」。

つまり、世の中にいろいろある宗教はどう折り合って、人々はどう共存していけるのか?

難しいテーマですね。

自分とは異なる信仰の人と分かり合えるのか?

一緒に暮らせるのか?

社会の構成員として協力できるのか?

【自分のための講義ノート】

講義は、「信仰とは何か」という話から始まり、「宗教間対話」についてのこれまでの取り組みについてひとつひとつ解説してもらいました。

宗教間対話の3つの様態

1.排他主義

自分の宗教が絶対!外は認めない立場。

信じない者は救われない「教会の外に救いなし」

2.包括主義

自分の宗教に他の宗教を呑みこむ。

本字垂迹説。ヒンドゥー教

3.多元主義

1980年代から、自宗教と他宗教を並列に考え、対話を試みる立場。

かなり期待された考え方だったが、

「万教帰一」の考え方を招いたり、これだけでは上手くいかなくなってきた。

ジョン・ヒック

そして現在は、「草の根の対話」の活動が続いているが、その力は相対的に見て小さい。世界的には近年むしろ「原理主義~ファンダメンタリズム」が台頭してきている。そして原理主義のパワーは強大で、草の根の対話などは太刀打ちできないほど。

しかし、草の根の対話だろうとなんだろうと、各宗教は対話の丸テーブルに着席することをやめてはならない。

信仰は、人間の内面の問題でもあるが、時に人間が制御不能になるほどの力を持つ。

心の問題だけではなく、形式、行動様式の問題であったりもする。

宗教には毒がある。

他者を傷つける。

この問題に取り組むためには、宗教を体系的に学ぶ必要がある。

宗教には必ず「リミッター」が備わっており、それが「毒」「加害性」を抑えている。

生半可な理解で宗教をとりあつかうと、過激なものになる。

自己の信仰と他者の信仰とは別のものだが「橋」をかけられる。

これまではその橋を架けるために「地域や文化の様式」が役に立ってきていたが、今はその中景と言うべき力は弱体化した。今その代りになる可能性は「芸術」が持つのではないか?

世界各地で生じる宗教対立問題。

宗教問題は人類の問題であり、信仰をもつ人の身の問題ではない。

無宗教の人でも当事者意識が必要。

草の根の対話の力は小さいかもしれないが、その道しかない。

では、どうやって対話するのか?

そのヒント・・・・

●理解や共感を前提としない

異なる宗教はどこまで行っても平行線であるかも知れない

●宗教儀礼は信仰がなくても参加できる

儀礼に参加することで理解できなくても敬意は表せる

「信心」ではなく「儀礼」に大きな力があるかも知れない

初めて聞く話ばかりだったので、頭の中がとっ散らかっていますが、かなり刺激されました。

面白かったです。

日頃意識していない、自分の中の信仰心、宗教観なども考えるきっかけになりました。

私がやってる宗教的行動

・お正月には鏡餅やしめ飾りをして年神様を迎える

・初詣~真言宗のお寺に行って護摩木勤行に参加して般若心経を唱えている

・初詣~近所の神社に行って、玉串をささげている

・お札をもらってきて家の中に祀っている(ぞんざいだけど)

・おみくじをひいて、それをよく読んで行動を反省したりする

・実家に帰れば仏壇に線香をあげる

・婚家の法事の時は「なむあみだんぶつ」を歌う

・旅行先で神社仏閣を訪れれば、お賽銭をあげて拝む。(外国でも)

・食事の際には「いただきます」「ごちそうさま」と手を合わす

・水にお湯はたさない

・北枕にしない

・お葬式や結婚式はどんな宗教宗派であっても儀礼に参加する

・クリスマスにはケーキ買って食べる(友達と食事するならメリークリスマスなどと挨拶する)

などなど。

ざっと思い出しただけでも、こんなに。

何教を信じてるのか名前が付けられないけど、かなりの宗教心を持ってると思われますよね。

主催者のブログ

第3回 釈徹宗「初心者のための宗教学講座」開講!

ご興味ある方、音声が販売されています。

http://www.radiodays.jp/item/show/201741