球磨川流域で育ちましたが、これまで行ったことないんです。

二本杉峠展望台

夏はさぞかし涼しくて気持ちよいでしょうね。

資料館お腹にあった平家にまつわる人形と紙細工の展示は精巧でみごたえあり!

あ、これは懐かしい大河ドラマのポスターが。

すすきの野も美しい。

端海野で拾った小さな栗のイガ。

gooブログ終了にともない引っ越してきました

夏はさぞかし涼しくて気持ちよいでしょうね。

すすきの野も美しい。

山頂駐車場の係の方に「ブランコ乗っていってくださいね」と言われました。

『大空に飛び出すような開放感! 山の上の絶景ブランコ』

山頂でヒライの弁当

光の森駅で降りてショッピングモールでお昼ごはんを食べます。

青物市場・魚市場

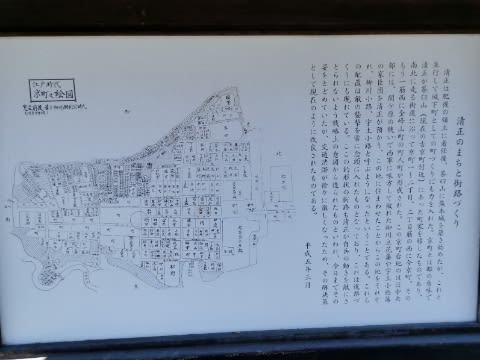

明八橋近くの川岸に青物市場と魚市場があった。野菜類は南は本庄、春竹、宇土方面から、北は島崎、花園、芳野村、河内から集まって来た。魚市場には島原、天草、筑後からは米、酒、薪炭を積んだ船が、高橋、小島、塩屋など河内海岸や宇土半島の網田、赤瀬からは魚を積んだ船が坪井川を遡ってきた。因みにこの市場は昭和38年に魚市場、同39年に青物市場が田崎市場へ移転した。

3丁目御門(明八橋)

新町と古町をつなぐ橋で新町側に御門があつた。この門は柳御門或いは3丁目御門とよばれた。この門を潜ると熊本城内であるので門の管理は厳重であった。高麗門と同じく朝6時に開門夕方6時には閉門した。なお「明八橋」の由来は明治8年に眼鏡橋に架け替えられたことによる。橋の工作者は石工橋本勘五郞である。

西唐人町

幕末から明治、大正にかけて清永家の全盛期。この町は清永家の町と言ってよいほど清永一族の商店が軒を並べていた。清永家の当主は代々板屋猪太郎を名乗る名字帯刀の家柄で、幕末ペリーが来たとき熊本藩は横浜本牧の警固を命じられるが、その軍用金3000両、5000 両を清永家の口利きで此の地の商人が用立てた。その証文が残っている。

景観形成建造物・町屋

明治期の建造物で市の指定を受けている。平成元年(1989 )市景観条例が制定され現在までに18 件が指定されている。

先に見えるのが明治10年にかけられた「明十橋」。

明十橋を新町側にわたったところからパチリ。

明十橋通り旧第1銀行跡大正8年第1帝国銀行熊本支店として開業、昭和47年熊本信用金庫唐人町支店となる。現在東京に本社のある空調機メーカーPS工業が空調機器の展示場及びイベント会場として活用している。

古川町・古庄本店

古荘財閥の母体は熊本市古川町の繊維問屋・古荘商店(現古荘本店)である。大正末から昭和の初めにかけて繊維事業に成功し、その勢いで銀丁百貨店、肥後無尽(のち肥後相互銀行)、大阿蘇観光道会社、熊本日産自動車、比島金貨メリヤス(マニラ)などを設立した。また、東京では日清生命保険、大分ではトキハ、小倉では井筒屋百貨店などを次々に傘下に収め、経営した。近代熊本の経済史を語るとき古庄商店の存在感は絶大なものがある。(松岡泰輔氏論文より一部引用)

鍛冶屋町通りは熊本一の高級商店街であった。久留米呉服店、油屋呉服店、森本襖表具店、小寺金物店、迫時計店、八木ラシャ店これらの商店は九州でも1,2 と言われる店構えであった。

おまけ。

発掘された礎石などから復元した本堂模型。

本堂の入口ナノでは?と考えられているところ。大きな平たい石がありました。

こんなふうに縦10基×横10基、計100基の石塔跡が、本堂の背後に見つかったのだそう。本堂の前には池などのある庭園も見つかりました。

訪問した日、熊本は10月というのに30度を超える真夏のような陽気でしたが、ここに吹き渡る風がとても気持ちよかった。

念仏者九条の会というのがあるのですね。

現代の感覚だと鮎帰は球磨川沿いの鉄道や国道からも離れた山奥と思ってしまいますが、江戸時代以前はむしろ街道沿いの文化の出入口だったかもしれないそう。

油谷川。大きな岩がゴロゴロ。

棚田は更にその上にあります。

何枚かは水田でしたが、芋、そばなどの畑の方が多くなってました。

かなり高いところだと思うのですが、水源がよくありましたよね。

ちょうど稲刈りが終わったところでした。

そばの花。

油谷川沿いを離れ、今度は中谷川沿いを登って木々子を目指します。こちらは祖父の生家があったところ。今もその家があるのかどうか、親戚付き合いもなくなっていてわからないようです。

木々子集落も谷を随分上がったところにありますが、山の中にちょっとした平地が広がっていて、家もまだまだたくさんありました。暮らしやすそう。

木々子の隣の衣領(えり)集落。

道の駅の復興商店語彙で見た木々子の七夕飾り。なぜ木々子にだけこういうものが伝わっているんだろうと思ってたのですが、行ってみてわかりました。地形的にも他の集落とは違い、戸数も多いし独特の文化が育ちやすかったと思われます。(もっと他に歴史的な理由があるかな?)

被災しているところばかりを見るのも心苦しく、上流の日光や木々子へ行けて良かった。どちらも私のルーツに繋がってくる場所でした。

深水橋のあったところに来た。

深水橋の親柱。

深水橋のたもとには親戚の家があったらしいが、早くに無人となり荒廃激しく判然としなかった…

219号線は災害復旧のダンプなどが多く走る。親によると「お盆に来たときより少ない」とのこと。週末だからかな?

坂本橋を渡ったすぐのところにあるみねとま医院も解体工事中だった。ここ子供の頃にお世話になったなぁ。

坂本駅。

線路へ行くと、ホームよりも高く砂利が積まれていた。これからどうなるのだろうか??

坂本から藤本集落へ県道側を走る。

藤本小学校跡。

藤本小学校が創立百年を迎えたときの記念碑。このとき在校していたので、なつかし!

葉木橋を渡って荒瀬の道の駅へ。

食堂はこの中。

復興商店街には「木々子(きぎす)の七夕飾り」がありました。

鮎の塩焼き定食が1650円。

久しぶりに鮎食べたー!

堪能してお腹いっぱい。

晶子

天草の西高浜のしろき磯 江蘇省より秋風ぞ吹く

最後にやってきたのは、宇土市中心街~船場といわれる地区。

かつての宇土の物流の中心地。

仮屋。

もともとは3月に帰省するつもりで予約していた飛行機のチケット。

宿へ着いたのは夜の八時頃であったから、家の具合ぐあい庭の作り方は無論、東西の区別さえわからなかった。何だか廻廊のような所をしきりに引き廻されて、しまいに六畳ほどの小さな座敷へ入れられた。

廊下のような、梯子段のような所をぐるぐる廻わらされた時、同じ帯の同じ紙燭で、同じ廊下とも階段ともつかぬ所を、何度も降おりて、湯壺へ連れて行かれた時は、すでに自分ながら、カンヴァスの中を往来しているような気がした。

山が尽きて、岡となり、岡が尽きて、幅三丁ほどの平地となり、その平地が尽きて、海の底へもぐり込んで、十七里向うへ行ってまた隆然と起き上って、周囲六里の摩耶島となる。これが那古井の地勢である。温泉場は岡の麓を出来るだけ崖へさしかけて、岨の景色を半分庭へ囲い込んだ一構であるから、前面は二階でも、後ろは平屋になる。椽から足をぶらさげれば、すぐと踵は苔に着く。道理こそ昨夕は楷子段をむやみに上のぼったり、下くだったり、異な仕掛の家うちと思ったはずだ。

今度は左り側の窓をあける。自然と凹む二畳ばかりの岩のなかに春の水がいつともなく、たまって静かに山桜の影を※ひたしている。二株三株の熊笹が岩の角を彩いろどる、向うに枸杞とも見える生垣があって、外は浜から、岡へ上る岨道か時々人声が聞える。往来の向うはだらだらと南下に蜜柑を植えて、谷の窮まる所にまた大きな竹藪が、白く光る。竹の葉が遠くから見ると、白く光るとはこの時初めて知った。藪から上は、松の多い山で、赤い幹の間から石磴が五六段手にとるように見える。大方御寺だろう。

入口の襖をあけて椽へ出ると、欄干が四角に曲って、方角から云えば海の見ゆべきはずの所に、中庭を隔へだてて、表二階の一間がある。わが住む部屋も、欄干に倚ればやはり同じ高さの二階なのには興が催おされる。湯壺は地の下にあるのだから、入湯と云う点から云えば、余は三層楼上に起臥きがする訳になる。

三畳へ着物を脱いで、段々を、四つ下りると、八畳ほどな風呂場へ出る。石に不自由せぬ国と見えて、下は御影で敷き詰めた、真中を四尺ばかりの深さに掘り抜いて、豆腐屋ほどな湯槽を据える。槽とは云うもののやはり石で畳んである。鉱泉と名のつく以上は、色々な成分を含んでいるのだろうが、色が純透明だから、入り心地がよい。折々は口にさえふくんで見るが別段の味も臭もない。病気にも利くそうだが、聞いて見ぬから、どんな病に利くのか知らぬ。

熊本に生まれ育ったとは言ってもまだ足を踏み入れたことのない土地も多い。

横から見たところ。

下から見たところ。

ここは西南戦争の関ヶ原と言われるほどの激戦地だったらしい。

今はほんとにのどか。土手でポニーが2頭土手で草食べてた。車が近づいても全く動じず。

高瀬川橋梁。

帰省最終日。

飛行機の時間まで数時間あるので、熊本市南部の史跡を訪ねてみました。

・井寺古墳

・櫛島の神社

・隈庄飛行場あと(舞の原)

・足手荒神

・塚原古墳群

・御領貝塚

・阿高貝塚

・六殿社

これだけ回ってみて、午後2時には熊本空港へ。

かなりの効率でしたね。

では写真をあげて行きます。

益城~嘉島あたりの麦畑。

黄金色でした。

益城町櫛島の熊野坐神社。

初日に行った四賢婦人のお母さんの鶴子さんが育った集落なのだそう。

井寺古墳。は熊本地震でかなりの被害が出て、未だ修復中のようでした。

嘉島の浮島神社は車窓から見るだけ。

今度ゆっくり行ってみたい。

足手荒神(甲斐神社)。

戦国時代の御船の国衆、甲斐家の武将を祀った神社。

ここも震災で全壊してしまい、社殿はテントでした。

球磨高校の伝統建築を学ぶ生徒たちによってつくられた鳥居。

宮大工さんとかになるのかな?

隈の庄飛行場あと

三船敏郎が終戦を迎えた場所として知っていました。

このあたりを「まいのはる」といって、古戦場だったらしい。

九州最大級の古墳群「塚原古墳公園」へ。

この古墳群には、前方後円墳、円墳、方墳と様々な時代の古文が密集しているのが珍しいらしいです。

月曜日で資料館が閉まっていて残念。

ここもリベンジします。

御領貝塚。縄文後期の貝塚で、シジミが9割なんだとか。

貝塚の上を普通に歩けて感激。

阿高貝塚は縄文中期、九州最大の貝塚らしい。ここには海の貝が多い。

御領貝塚からすぐの場所なのだけど、海岸線が変化していたってことですね。

海の貝!

雁回山のふもとにある六殿社、葺きたてのかやぶき屋根。

鎌倉時代の創建で、古い歴史を持つ神社です。

たっぷり熊本南部のタイムトラベル。

各時代のことを見てきたように語る父の解説を聞きながら、楽しみました。

魅力がいっぱいの土地ですね。

でも熊本地震の爪痕があちこちにそのまま残っていて、復興への道のりは険しいのだと感じました。

今回の帰省のメインイベントといえる、「城下町を歩く会」に参加してきました。

これは、熊本新老人の会と言うトコロのサークルらしいのですが、毎回両親が参加していて面白そうなのです。家族など老人じゃなくても参加していいらしいので、行ってきました。

今回は、熊本城脇の「高橋公園」に集合して、上通り界隈を歩くという会でした。

案内によると、以下のようなルートです。

(集合)高橋公園→

藪の内懐古の碑→

オークス通り→

水道町由来の碑→

手取菅原神社→

櫻井通り→

黒鍬町通り→

大坊主・小坊主通り→

上乃裏通り→

上通り→

並木坂通り→

上林宗岳寺(解散)

高橋公園に集合。

こののぼりが目印です。

朝から雨模様でしたが、だんだんと傘が不要に・・・。

高橋公園にある「横井小楠をめぐる維新群像」と熊本の維新に活躍した人たちのレリーフ。

一人一人説明があります。

同じ高橋公園にある、旧熊本市役所のプロムナード。

高橋市長の業績などとともに説明を聞きます。

道を渡って「ホテルキャッスル」へ。

このロビーにある明治時代の様子を描いた絵を見に行きます。

このあたりが「藪の内」と呼ばれたいわれの話から、文教地区だったころのはなし。

興味深かったのは、熊本初の「火力発電所」が描かれていること。

「火力発電所が描かれていますから見落とさないでくださいね」

小屋みたいな小さな建物でした。

今の熊本城稲荷のあたりにあったのですね。

オークス通り(大楠通りではありません^^)

熊本第一女子高校の運動場にあったというくすのき並木。

オークといえば樫の木だと思うのですが‥‥

上通りへ。

ホテルキャッスルで見た絵の通り、藪の内の文教地区に隣り合った上通りには、たくさんの文房具屋や書店が軒を連ねていたという話。

上通りの老舗についての説明を聞きました。

歩く場所と説明がつながっていてストーリー性があるのでよく理解できます。

蚕糸会館。

高橋公園のレリーフにあった長野濬平による熊本の製糸業の発展などの説明を聞きました。

加藤清正が掘らせた井戸が上通りの桜井通りに残っていました。

手取天神

電車通りからの参道にある鳥居には、昭和29年当時寄進したデパートの名前が。

「銀丁はあるけど、昭和30年に倒産した千徳の名前はありませんね。」

千徳デパートっていうのがあったのですね。知りませんでした。銀丁も知りませんけどね。

日本のプロテスタント三大源流の一つである「熊本バンド」を継承する教会、草場町教会へ。

ここは説明をされる方が特別にきてくださってて、熊本バンドの話、LLジェーンズの話、そしてこの教会の設計者「木島安史」さんの話などとても詳しく伺いました。

印象的な建物です。

江戸時代に茶坊主たちが住んでいたという「坊主通り」

大坊主、小坊主と分かれていて、案内人がいてくれなければ絶対に歩くことのなさそうな細い路地でした。

雰囲気のあるところで、参加者からとても好評でした。

並木坂通りの老舗めぐり。

この成田屋さんは柳行李の店だったのだそう(今はかばん屋さん)

お隣の近藤文具店も古いお店で。明治三筆の一人中林梧竹の「書」がありました。

老舗中の老舗、天正年間に創業したという朝鮮飴の「園田屋」さんはお休みでした。

残念。

朝鮮飴買いたかった。

最後は宗岳寺。

伊沢番龍の墓があり、森鴎外も墓参に来たらしい。

皆で記念撮影。お疲れ様でした。

非常に勉強になったし、知らない人たちとウィーキングするのも楽しかったです。

このために帰省するだけの価値のある会でした。

熊本の老人たち、元気ですね。

「熊本城下町を歩く会」についてはこちらへ

https://blog.goo.ne.jp/shin1941

帰省初日。雨。

熊本空港に到着してまず向かったのが、益城町。

ここのところ、父の中でブームになっている「矢嶋家」関連史跡を訪ねます。

矢嶋家というのは、江戸時代熊本で惣庄屋を務めていた家で、熊本(日本)の近代に貢献する人物を何人も輩出しています。

矢嶋家と四賢婦人については益城町のこのページにまとめられています。

https://www.town.mashiki.lg.jp/kiji003102/index.html

四賢婦人

竹崎 順子(三女)熊本女学校を創設

徳富 久子(四女)徳富蘇峰、小説家徳冨蘆花兄弟の母

横井つせ子(五女)横井小楠夫人

矢嶋 楫子(六女)女子学院(東京)初代校長

以下、訪ねた順番ではありませんが、写真を挙げて解説します。

「四賢婦人記念館」益城町杉堂地区にこの4月にオープンしたばかりの記念館です。

ピカピカ。矢嶋家住宅を復元してあります。

本体の矢嶋家の場所には、別の方がお住まいということで、集落から少し離れた広い場所にできていました。

四賢婦人記念館ホームページ

http://kumamoto-museum.net/shikenfujin/

四賢婦人記念館は、近代日本における女子教育や女性の地位向上に尽力し、今日の男女共同参画社会の礎を築いた竹崎順子・徳富久子・横井つせ子・矢嶋楫子ら矢嶋家姉妹、「四賢婦人」の功績を顕彰し発信する施設です。

矢嶋家は、幕末の思想家で明治新政府の参与・横井小楠との関係が深く、長男・直方(源助)をはじめ、姉妹の配偶者らも門下生として小楠に師事しました。

また、雑誌『国民之友』や『国民新聞』を主宰した近代日本を代表する言論人・徳富蘇峰も、文久3(1863)年に徳富一敬・久子夫妻の長男として、母・久子の実家であるこの家で誕生しています。

展示されていた機織り機。

これは四賢婦人のうち末の矢嶋楫子さんが使っていたもの。

離縁した婚家林家からの寄贈とのこと。

益城町がつくった「四賢婦人物語」まんがです。

力入れてますね。

この本の原作者の斉藤さんが在館していらっしゃって、いろいろ詳しいお話を伺うことができました。

この方は四賢婦人についての研究者の方です。

ちょうど、5/26(日)に開催される斉藤さんの講演会のチラシもありました。

父が喜んで参加すると言っていました。

男女共同参画の基礎を学ぶ講座「益城町の四賢婦人」

⇒ http://harmony-mimoza.org/kouza_seminar/2019/05/55-3.html

現在キャンセル待ちのようです。

矢嶋家のあった場所に立っている案内板。

この家では、徳富蘇峰も生まれているので、碑がたっています。

津森小学校(父の母校)にある、矢嶋楫子の顕彰碑。

津森小学校には二宮金次郎さんの像もありました。

田掻地蔵。(益城町宮園地区)

徳富久子さんが幼い頃、遊んだお地蔵さん。

ここでほおずき遊びをした話が残っています。

詳しくはこちらを(水前寺古文書の会のブログです)⇒「矢嶋忠左衛門と木山役宅」

熊本地震で傾いたのでしょう。まだそのまま、修復されていないようでした。

今回の帰省では何カ所か神社など訪ねましたが、どこも被災したままほとんど復旧してない状況でした。

ゴールデンウィーク中に出勤したので、その代休をもらって熊本に帰省してきました。

熊本空港には「いだてん」の金栗四三さんのパネルが!

くまモンもいっしょに。

撮影スポットですね。

ジョイフルでお昼ご飯を食べました。

安いですよね。

ジョイフル。

今回の帰省は、日曜に開催される「城下町を歩く会」に参加することが主目的。

雨が上がるでしょうか?

荒瀬ダム放流中

国道219号線の交通量もなかなか多い

破木の川に浮かんでいる水上家屋がはっきり確認できる!

ところで、球磨川本流に浮かんでいるブイ?か堰みたいに見えるものは何でしょうか?

この川の上に建っている家に遊びに行ったことがあります。

私の幼稚園時代の担任の先生のご自宅でした。

その時は、とても無邪気に面白い家だなぁとおもっていたのですが、なぜあの家は川の上に建っていたんだろう???とずーっとながいこと不思議でした。

今考えると、荒瀬ダムができる前からあそこに建っていて、ダムができてダム湖になって水位が上がったために、川の上に建つことになってしまっやのかもしれないですね。ダムがなくなり、久多良木川の水位も下がりましたが、もうその家はありません。住んでいた人たちはどうされたでしょうか。

今回の帰省で訪れた(車で通りすぎただけ)場所。

入学した小学校。

廃校になって久しいが、校舎はまだしっかりと建っている。

村の何かに使われていると思うのだけど、このツタのからみ方はすごいですね。

宮崎駿のアニメに出てくる廃墟のようでもあり、でも緑が美しく、別の命がふきこまれたようでもあります。

2015年5月に訪れた時は、こんな感じでした。

2年近く前、ネットで球磨川沿いの鶴之湯旅館が営業再開したのを知り、いつか行ってみたいな、と思っていました。

今回の帰省で荒瀬ダムまで行ったので、少し上流まで走って、鶴之湯さんを見てきました。

鶴之湯さんは、このあたりに湧く温泉をひいた一軒宿。

父の話では、父が若い頃仕事関係の宴会でここに泊まったことがあったとか。

「そん時、一緒に来とった人が球磨川の対岸まで泳いで行って、また泳いで戻ってきたったいね。若かったなー。」

なんと!無茶な!

まさかお酒飲んでじゃないでしょうね。

でも、当時は荒瀬ダムのダム湖だったのでそういうことができたんですね。

今はそれほど深くないし、流れも早くて無理でしょうね。

玄関。

行ってみると、玄関が開け放たれています。

「こんにちはー!」何度か声をかけましたが、なかなか返事がなく、諦めて帰ろうとしたところに、宿の人が出てきてくれました。

来意を告げて、仕事の手を止めたことに詫びつつ、少し話を聞かせてもらいました。

温泉は今も結構湧いているそうです。

温度は30度弱らしいですが、その温泉は川に注いでいるため、その温かさでコケの生育がよく、それを食べに鮎がやってくるらしいです。球磨川の鮎は大きいんですよね。

球磨川に注いでいる温泉。

「ぜひ、8月に鮎ば食べに来てください」

食事だけも可能だそうなので、また計画してみたいと思いました。

予約は電話で、とのことです。

今夜団体客があるそうでその支度に大忙しという状態でした。ゴメンナサイ。

鶴之湯旅館の情報リンク集

●フェイスブックページ球磨川温泉 鶴之湯旅館

●毎日新聞「鶴之湯旅館 球磨川の老舗旅館再開 八代の土山さん、手探りでスタート」

●あれんじ 木造三階建ての老舗旅館 ひ孫が営業再開

「みょうがまんじゅう」をご存知でしょうか?

小豆あんのおまんじゅうをみょうがの葉っぱで巻いて蒸したものです。みょうがの葉っぱの独特の香りが、まんじゅうに風味を添えるのです。茗荷が入っているわけではありません。

子どもの頃は坂本に住む祖母が、祖母が亡くなってからはやはり坂本に住む伯母が作ってくれたのをときどき食べました。

懐かしい味です。

もう去年になりますが、坂本に住む人がインスタグラムでみょうがまんじゅうの写真をアップしていたのを見つけて、無性に食べたくなりました。去年は食べるチャンスがなかったのですが、今年はいい時期に帰省したので買いに行けます。

情報を収集してみたところ、荒瀬にある道の駅「さかもと館」で、週末限定で販売されているそうです。

荒瀬ダムを見ることと、みょうがまんじゅうを買うことが同じくらいの重要度に膨れてきました。

そこで、道順ということもありますが、荒瀬ダムを見るより先に道の駅に行ってまずは買いこみましょうということになりました。

道の駅さかもと館

おすすめボードにちゃんと「みょうが万十」って書いてあります!

あった!!

2種類ありました。

お店の人に聞いたら作ってるところが2軒あるのだそうです。

そしてあんこも小豆あんとそら豆あんの二種類があるらしい。そら豆餡なんて食べたことないです。

とにかく全種類買いました。

道の駅には坂本の物産がいろいろ売っています。

懐かしいと思ったのが「コノシロ鮨」

これもお盆などの親戚が集まってごちそうを食べる行事の時は、かならず出てきた料理でした。

子どものころはそんなに好きではなかったけど。

今は懐かしいです。

コノシロ自体、東京では見かけないので。

農産物も売っていました。

りっぱなナスビ。

そして、この道の駅には日用品も売っています。

近隣に商店はないので、地元の人のライフラインなのでしょうね。

私が住んでいたころも食料品を売る店はなくて、トラックに色々積んでくる移動販売車に頼っていた時期がありました。

ツバメの巣。満員御礼!

村の歴史の展示もありました。

これは、昔坂本にあった製紙工場関連のもの。昔、さかもとで「会社」というとこの製紙工場を指していました。

工場の安全の鐘と洋紙のロール。

製紙工場の年表。

製紙業界は戦前から合併を繰り返しているんですね。

拡大して見る

明治28年からここに製紙工場があったのですね。

わたしの記憶にあるのはもちろん「西日本製紙」時代ですが、もうその頃は採算が取れていないリストラ対象工場で「機械が使えるところまでは使いましょう」というような事でおまけの操業をしていたのだそうです。知らなかった。

今は工場跡地は「くまがわワイワイパーク」という公園になりましたが、昭和末期までは、油谷川の谷間に「ゴロンゴロン」という製紙工場の機械の音が響いていました。

昭和30年代の坂本の絵。

私の記憶のなかの坂本の姿です。

中央右手に見えるモダンな建物は製紙工場の「生協」。

この辺りでは一番品揃えの良い商店でした。(でも荒瀬から歩いて買い物に来るのは大変な距離)

モダンな建物と書きましたが、よく見ると、普通の切妻屋根に正面看板部分をくっつけたいわゆる「看板建築」だったことがこの絵でわかります。実際に見てた頃は立派な建物だと感じてたんですけどね。

いまは、工場も閉鎖解体され、この集落も土地のかさ上げ(洪水対策と思われます)もあったり人口が激減したりで、ずいぶん変わりました。

みょうがまんじゅう、実食!

軽く蒸し直して食べます。

これは、生地によもぎが混ぜてあります。

美味しいけど、みょうがの風味が薄れちゃうかな。

でもおいしかったです。

そら豆餡はほんとにそら豆の味がしました。

たくさん買ったので冷凍して、東京にももって帰りました。

懐かしの素朴な味。

味わっていただきます。