元町の坂道と、中島敦のこと

外出自粛中の日曜日。

何となく体が重くて、近所をちょっと歩こうと外に出た。

私の住んでいるあたりは、横浜らしい台地の起伏があって、

高低差がなかなかエグい。

わが家は低地にあるので、普段はあまり坂を登ることがないのだけれど、

「今日はあえて登ってみよう」と、運動不足解消モードでスタート。

向かったのは、元町商店街から汐汲坂(しおくみざか)。

車道だけで階段なし、という潔さ。

そのぶん、めちゃくちゃ急坂。

引っ越してきたばかりの頃に一度通って「これはムリ…」と封印していた坂道である。

けれど今日は気分が違う。

「よし、登るぞ!」と意気込んで、息を切らしながら一歩一歩進む。

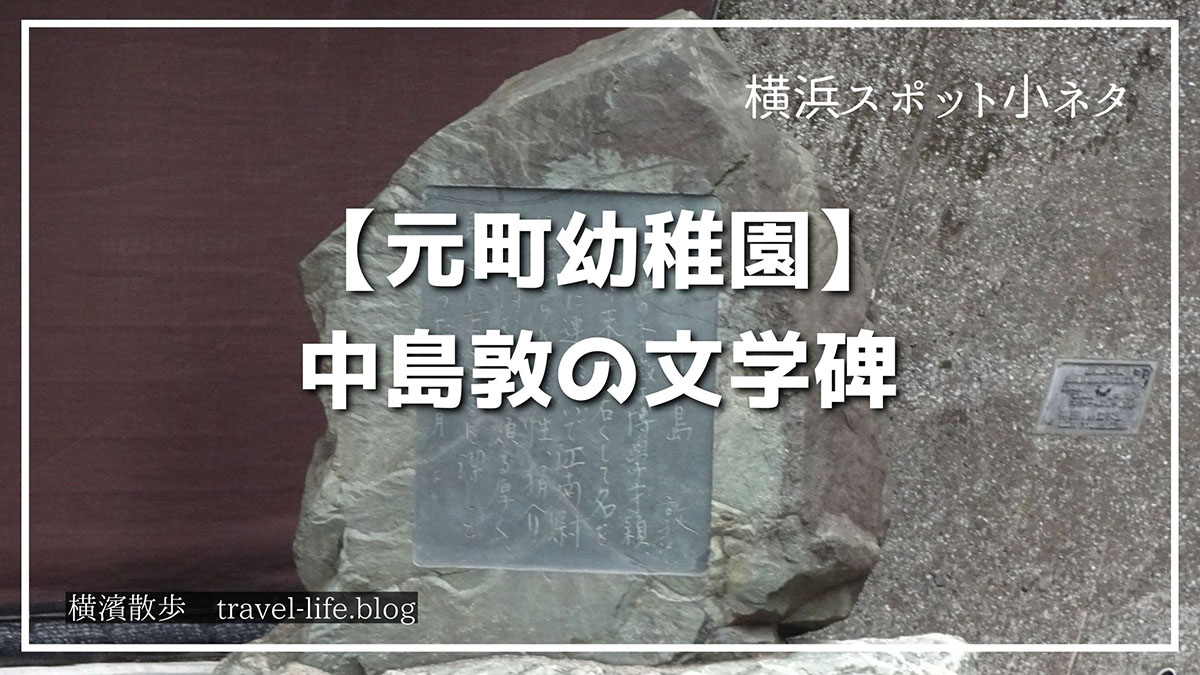

そして突然、文学碑に出会う

途中、小さな幼稚園の敷地に目がとまる。

……ん? なにか石碑がある。

柵の向こう側、園庭の片隅。

よく見ると、そこには**「中島敦 文学碑」**の文字。

えっ!?中島敦? あの『山月記』の!?

まさか、こんな場所で会えるなんて思っていなかったので、

一瞬、頭の中に「李徴…!」と声がよぎった(笑)

残念ながら、碑の場所は幼稚園の中。

勝手に入るわけにもいかないので、

望遠レンズでそっとズームして撮影。

石に刻まれていたのは、中島敦の文字と、

おそらく『山月記』の一節だと思われる漢文の断片。

ぼんやりとしか読めなかったけれど、

あの独特の美しいリズムが、文字から滲み出ていた。

なぜ中島敦の文学碑がこの場所に?

「なんでこんなところに?」と思ったあなた、鋭いです。

実は、この場所にはかつて横浜高等女学校(のちの横浜学園)があり、

中島敦はそこで国語の教師として勤務していたんです。

そう、この幼稚園のあるこの坂の上こそが、

中島が“先生”として過ごした場所なんですね。

ちなみに当時の中島敦、元町商店街にあった喜久屋さんの2階のカフェで、

よくお茶をしていたそうです。

きっと授業が終わった帰り道、

この坂をゆっくり下って、商店街を抜けて行ったんだろうなぁ…。

中島の小説『かめれおん日記』には、

この時代の教師としての生活がしっかり描かれています。

横浜での教員生活、そして葛藤や静かなユーモア。

この地で働いていた頃の空気感が、その作品からも伝わってくる気がします。

この背景を知ってからもう一度文学碑を見に行くと、

「ここにいたんだなあ」という実感が、ぐっと深まりますよ。

元町の坂道で出会った文学の記憶|中島敦と「かめれおん日記」

ふと運動不足を感じた休日、意を決して急坂・汐汲坂を登ってみた。引っ越して以来、避けてきたあの激坂だ。目的は特になくても、歩けばなにかに出会える気がするのが、元町という街。

坂の途中、元町幼稚園の園庭をちらりと覗くと、奥に見慣れない碑が見えた。カメラのズームを思いっきり使って覗き込むと、それは作家・中島敦の文学碑。

「……え、中島敦?なんでここに?」と、ひとりつぶやく。

ここに女学校があった

実はこの場所、戦前には**横浜高等女学校(のちの横浜学園)**があり、中島敦はそこで国語教師として働いていた。『山月記』の印象が強い彼だけれど、実は、教師としての生活が色濃く描かれた作品も残している。そのひとつが、短編エッセイ風の『かめれおん日記』だ。

「山手の坂の途中でミカンを追いかける教師」「元町のM・ベエカリー(カフェ)で同僚とお茶しながら話す」「教え子から博物室に珍しいカメレオンを持ち込まれる」など、地元民が読むとニヤリとする描写がいくつも登場する。

何か話し度くてたまらぬことがあるらしい。M・ベエカリイに寄って茶を飲みながら一時間ほど話す。

—『かめれおん日記』より

この“ベエカリイ”、現在も元町通りにある老舗「喜久家」の2階にあった喫茶室では?と推察されている。中島はここで同僚と「学校のゴシップ」を語り合ったり、身の回りの観察を書き留めたりしていたのだろう。

ふと蘇る「教科書作家」の人間味

教科書で『山月記』を読んだときは、もっとカタい人かと思ってた。けれど『かめれおん日記』を読むと、かなりの観察魔で、ちょっと屈折した自意識を持て余すタイプ。どこか親近感すら覚えてしまう。

喘息持ちで思索型、現実と距離を置きがち、でも感性は鋭くて…あれ、ちょっと自分に似てる?なんて思ったりして(笑)

今はもうない女学校、でも記憶はここに

文学碑がある元町幼稚園の場所に、かつて横浜女学校があった。碑は園内にあるため自由に立ち入ることはできないけれど、ズームレンズ越しに眺めながら、「ああ、ここに中島敦が毎日通ってたんだな」と、静かに思いを馳せた。

何気ない散歩の中に、ちょっとした文学の時間旅行。

そんな日曜の午後だった。

中島敦が見た“あの坂”

中島敦は、横浜女学校で教鞭をとっていた頃の体験をもとに、小説『かめれおん日記』の中で、山手の風景や坂道の描写をさらりと書き残しています。

たとえば、元町から山手へ続く坂道について、こんな場面があります。

「學校の前は山手から降りて來る坂になってゐるのだが…」(『かめれおん日記』より)

この“坂”が、まさに汐汲坂だったのでは?と思われるんです。

さらに、散歩の帰り道には、今も人気の「外人墓地」近くを歩く様子も。

「海は靄ではつきりしないが、巨きな汽船たちの影だけは直ぐに判る。時々ボー/\と汽笛が響いて來る。」(『かめれおん日記』より)

この一節、わたしも港の見える丘でボーっとしている時に、まったく同じ風景を感じたことがあります。中島先生、あなたも同じものを見てたんですね…って、思わず呟きたくなる。

そしてもうひとつ。元町商店街のカフェ(当時のM・ベエカリー)で、同僚教師とお茶をするシーン。

「M・ベエカリイに寄って茶を飲みながら一時間ほど話す。」(『かめれおん日記』より)

これ、もしかして今も元町通りにある「喜久屋」さんの2階喫茶室かも?と思うと、ちょっと嬉しくなります。

中島敦という作家のことを、あらためて思う

中島敦。

教科書に載っている『山月記』で知った人も多いはず。

私も、たしか新潮文庫を買って読んだ。

「人間の尊厳」だとか、「詩人になりたかった男」だとか、

難しそうに見えて、でもどこか“切実なリアル”があって印象に残った。

そして彼は、ほんの数年だけこの世にいて、

まるで彗星みたいに現れて、消えていった作家。

享年33歳。

文学碑の前で立ち止まりながら、

「この人が生きてたら、どんな作品を書き続けてたんだろうな」なんて、

ぼんやり考えた。

急坂と文学と、ちょっとした発見

その後、ゼイゼイ言いながら坂を登りきったとき、

なんだかとても良いことをしたような気持ちになった。

坂道を登っただけなのに、

ひとつ文学碑を見つけただけなのに、

ちょっとした旅をしたような気分。

今度また、この坂を歩くときには、

中島敦の詩のリズムを、頭の中でそっと唱えてみようと思う。

中島敦文学碑の場所とアクセス

中島敦の文学碑は、横浜市中区元町の「元町幼稚園」敷地内にあります。園内には入れませんが、外から碑を見ることができます。最寄り駅はみなとみらい線「元町・中華街駅」元町口から徒歩約5分です。

坂道(汐汲坂)は急ですが、途中にカフェなどもあります。

文学碑のあとに立ち寄りたいスポット

- 港の見える丘公園:文学碑から徒歩3分。横浜の絶景を楽しめる公園。

- 横浜外国人墓地:歴史好きにはおすすめ。公開日あり。

- 喜久家洋菓子舗:文学にも登場した老舗カフェ。現在も営業中。

坂の途中に、うれしいごほうび

汐汲坂の登り口のところには魅力的なお店が並んでいます。

そのなかでおすすめのお店を2軒ご紹介します。

🍴JHカフェ(ジェイエイチカフェ)

アメリカンな居心地の良い空間で、がっつりおいしい洋食が楽しめるお店。ハンバーグもステーキも、あれもこれもおいしくて、ついお腹が空いてなくても入りたくなる…という、罪なカフェ(笑)というか、レストランですね。

映画関係の装飾もファンなら見いっててしまうこと間違いなし。

🥗カフェKAORIS(カオリズ)

こちらは女子に大人気の、野菜たっぷりのカフェ飯が魅力。

サラダが主役級においしいって、なかなかないですよ。

パンも美味しくて、ついテイクアウトしてしまうことも。

参考文献・関連リンク

📚 関連記事

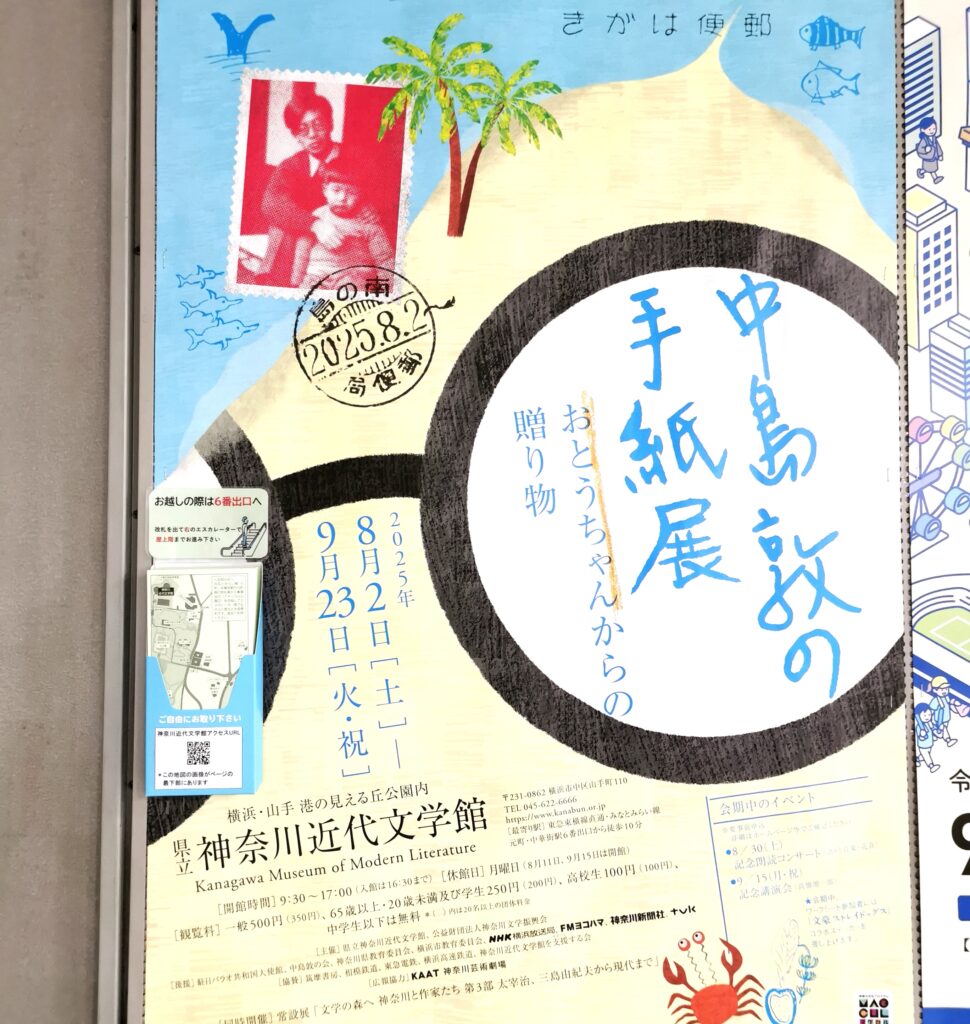

展覧会情報

港の見える丘公園にある神奈川近代文学館で中島敦展が開催されています。2025年9月23日まで!!

企画展「中島敦の手紙展――おとうちゃんからの贈り物」

コメント